外国史学史

外国史学史

所在位置: 首页»

外国史学史

所在位置: 首页»

外国史学史

西方史学史学科在中国的历史进程述要

发布时间:2010-11-25

浏览次数:

张广智

原载《福建论坛》(人文社会科学版)2010年第1期

[摘 要]了解与认识西方史学史学科在中国的历史进程,这对于我们推进与深化这门学科的发展具有重大的意义。中国的西方史学史学科的历史进程,概言之,大体可分为三个时期:1、萌芽时期。从20世纪20年代至50年代,它的最初成就为下一阶段本学科的奠立打下了基础,创造了历史前提;2、奠立时期。60年代前期,在本阶段,我们的前辈为西方史学史的学科建设作出了开创性的贡献;3、发展时期。从70年代末以来,中国新时期的西方史学史学科,取得了长足的进步,在这门学科发展史上,留下了浓墨重彩的一页。展望未来,中国的西方史学史学科发展前景璀璨,但它还需要不断地开拓与创新,以取得新的进展。

[关键词]西方史学史;学科建设;历史分期

一门学科的发展,需要对其进行不断的反省与重建,这是学术自身发展的内在驱动力,也是从事这门学科研究工作者自觉性的一种表现。倘如是,这对于一门原本就颇具反思性的史学史学科,那就更是如此了。

在这方面,中国史学史的研究工作者走在了前面。[1]如今中国的西方史学史研究已取得了长足的进步,但为了推进与深化中国的西方史学史研究,也需要了解它自身的发展史,并对其作出不断的反思。 本文无意对西方史学史的历史进程做全面的回顾与检讨,那是一个“宏大工程”[2],笔者仅从中国水西方史学史之史的历时性考察中,就西方史学史学科(当然也涉及研究)在我国的萌芽、奠立、发展及其前景,谈点看法,不成系统,不乏遗漏,是为“述要”,不当之处,尚望识者赐正。

一、最初的足印

关于史学史的理念,在中国古代就萌生了,但近代意义上作为一门学科提出来,则是20世纪的事,学界通常认为,中国史学有史,始于20世纪20年代。1920年李大钊编《史学思想史》;1922年,梁启赶在南开大学讲授“中国历史研究法”;1926—1927年梁氏在清华重讲“中国历史研究法”,其讲义以《中匡历史研究法补编》问世,书中特别提到了中国史学应该“独立做史”,并又为之设计了“独立做史”的“四部曲”:史观、史家、史学的成立与发展和最近史学的趋势。在那里,“史学史”作为一门“文化专史”被明确地提了出来,这在中国的史学史学科建设中,其意义非同凡响。

自此之后,按梁启超给出的“史学史的做法”[3]撰写中国史学史者纷出,至三四十年代涌现出了不少中国史学史的专书、论文与讲义,在一些高等学校史学系开设了中国史学史的课程,是为中国史学史的“草创时期”[4]。

反观中国的西方史学史,从总体上看,远不及中国史学史在“草创时期”的成就,在那时尚未出现像金毓黻的《中国史学史)(1944年)和顾颉刚的《当代中国史学)(1947年)等这样的开创性的著作,也未见过像周予同的《五十年来中国之新史学》(1941年)和齐思和的《近百年来中国史学的发展)(1949年)等长篇宏论,故要说研究西方史学史还谈不上,顶多是在国人所写的“史学概要”一类的书中,略有介绍,至于把西方史学史作为一门独立的学科来建设,还未提上议事日程。当然在30年代后也有人曾开设过西洋史学史[5],或外国(西洋)史学名著介绍之类,但寥若辰星,还成不了气候。到了50年代,我国史学界发生了“路标转换”,即从1949年前引进与吸纳西方资产阶级史学转而引入苏联版的马克思主义史学,至于中国的西方史学史的学科,直至60年代初才正式诞生,这比中国史学史大约要晚出30年左右。因此,我们可以称20年代至50年代为中国西方史学史学科的“萌芽时期”。

中国的西方史学史奠立于20世纪60年代初,但是历史是不能割断的。中国的西方史学史,作为一门独立的学科发展史,可以追溯到“萌芽时期”。这里略说几点,以示中国的西方史学史学科建设在60年代被提出的学术渊源和前提条件。

1.李大钊的开创性贡献。

倘说中国的西方史学史,或可从李大钊说起。他从20年代起,就在北京大学等高校相继开设了《唯物史观研究》、《史学思想史》、《史学要论》等课,致力于西方史学尤其是近世欧洲史学的研究,亦即近代西方资产阶级历史学家的历史观,为其理解与传播唯物史观而寻求理论根据与学术渊源。由他所编纂的《史学思想史讲义》,究其内容,这实际上是一门近代西方史学史课程,可称得上是我国史学史上第一本用马克思主义理论为指导的西方史学史作品,为中国的西方史学史学科建设作出了开创性的贡献,对后世的史学史,尤其是西方史学史的研究产生了深远的影响。

2.30年代前后引进的西方史学著作与国人的介绍。

有道是,20世纪30年代前后乃是“西书中译史上的名著时代” [6],当时译介西方史学著作之盛,亦可谓之佐证。除何炳松在20年代译出《新史学》(1924年)外,另有不少于西方史学史相关的译作在30年代前后问世,如有:格朗诺瓦和瑟诺博斯的《史学原论》(1926年)、约翰生的《历史教学法》(1926年)、弗林特的《历史哲学概论》(1928年)、《西洋史学进化概论》(1932年)、伯伦汉的《史学方法论》(1937年)等等,由于这些译著的出版,增加了国人对西方史学发展进程的认识与了解。也正是在这些西方史学史翻译作品的影响下,我国学者也在著述这方面的作品中,关注与介绍西方史学史。在一些史学概论的书中,述及了西方史学史的概况,如罗元鲲在其《史学概要》一书中,将西方史学的发展史分成若干阶段作了有序的介绍;卢绍稷在其《史学概要》一书中,以西洋史学之萌芽、希腊之史学、罗马之史学、中古时代之史学、十七八世纪之史学、十九世纪之史学等历史脉络把西方史学的演化说得很清晰[7];再如朱谦之30年代在《现代史学》杂志上连续载文[8],作者以其对西方史学的渊博知识,在文中以“故事的历史”、“教训的历史”和“发展的历史”,将西方史学之史的发展,有条不紊,梳理有方,演绎成“一个极有规律的极有条理的阶段发展” [9]。另外,翦伯赞的《历史哲学教程》这本在当时颇具影响的著作,也有不少涉及到西方史学史上的史家、史观与史著,对于我们学科史的研究也不无意义。

3.50年代苏联史学模式引入的借鉴价值。

50年代,苏联史学大步东来。尽管苏联版的马克思主义史学传人中国,给我们带来了一些消极影响,但还是有积极意义的,因此,它也影响到中国的西方史学史研究和它的学科建设。[10]50年代以来,一些俄文的史学理论作品纷纷在中国出版发行,如葛利科夫的《斯大林与历史科学》(1953年)、康士坦丁诺夫的《人民群众和个人在历史上的作用》(1953年)、孔恩的《历史科学的特性与任务》(1954年)、《苏联史学家在罗马第十届国际史学家代表大会报告集》(1957年)等等,更有一些熟谙俄文的中国学者,直接从俄文原著或俄文杂志中,援引苏联学者关于史学史学科的诸多论述。所有这些,当然会对中国的西方史学史的学科建设带来很大的影响,从积极的方面来看,它至少为我们提供了一种参照系,不乏借鉴价值。

总之,在本阶段,国人为这门学科的奠立做了不少前期性的工作,取得了不俗的成就,则无疑为60年代初中国的西方史学史学科的奠立打下基础,创造了历史前提,仅从上文所略述的几点,也可看出它们所起到的影响和推动作用。

二、奠基者的贡献

20世纪60年代初,中国的西方史学史学科建设进入了它的“奠立时期”。在我看来,中国的西方史学史学科地位的奠立应具有以下一些条件:应当充分认识到西方史学史的重要性,并应把它列入高等学校历史系的教学计划;相关教材的编纂工作;研究生的招生与培养;西方史学原著的移译;西方史学学术研究水平的提高.等等。

以上诸项,在60年代前期都大体齐备了。

关于西方史学史的重要性。[11]说来有趣,对于它的重要性的认同,其契机源于一次重要的会议。1961年4月,在北京召开了全国高等院校文科教材会议,此次会议的一个突出贡献就是明确提出,既不照搬苏联,也不照搬西方,提出要建设自己的教材任务。正是这次全国文科教材会议的召开,在全国范围内又掀起了史学史的大讨论,西方史学史也乘势而上。是年底,在上海召开了编写外国史学史教材会议。与会者取得了共识:应当把外国史学史列入高校历史系的教学计划,这对高等学校历史系的学生来说,是十分重要的必修课程。其后许多学校贯彻了这次会议的精神,开设了外国史学史(或西方史学史)一课,并把它作为历史系学生的必修课。

值得注意的是,正因为有了各高校开设外国史学史一课的实践经验,就有了1964年王廷科的《试论研究外国史学史的意义》[12]一文的发表。个人以为,王文是对前阶段国内教学与研究外国史学史的“阶段陸小结”,该文从厘清史学史概念着手,在广阔的外国(西方)史学发展的背景上,纵论外国史学史研究的重大意义,又特别指出它在高等学校中的重要地位:在提高学生独立的批判工作能力、提高对本学科社会意义的认识、开扩知识领域和学术眼界等诸多方面的意义。如果说耿淡如1961年发表《什么是史学史》一文,预示中国的西方史学史学科的初露端倪,那么这篇文章的发表,或可标志中国的西方史学史学科的正式奠立。

关于教材的编纂。现在回想起来,60年代初的文科教材会议,对推动文科各个学科的建设,起到了重大的作用,对中国的西方史学史的学科建设也是如此。上述上海的这次会议,参加者多为享誉国内的治西方史学史的名家,如复旦大学的耿淡如和田汝康、北京大学的齐思和和张芝联、武汉大学的吴于廑、南京大学的蒋孟引和王绳祖、华东师范大学的王养冲和郭圣铭、中山大学的蒋湘泽、杭州大学的沈炼之等。这次会议,对西方史学史教材的编写工作作了具体的部署:由耿淡如主编《外国史学史》,由田汝康主编《现代西方史学流派文选》。

关于研究生的培养。一门学科的奠立,需要代代相继,方可长盛不衰,在这里,倘后继乏人,一切都是白搭。可喜的是,以西方史学史专业方向为培养目标的研究生招生计划,在1964年得以落实。笔者有幸成了复旦大学历史系耿淡如先生招收的“文革”前这一专业的首名研究生。

关于译介西方史学著作。译介,对于西方史学史的学科建设无疑是个基础性的工作。在当时对西方社会处于半封闭的情况下,中国学者也译出了许多西方史学原著,如希罗多德的《历史》、修昔底德的《伯罗奔尼撒战争史》、塔西佗的《日耳曼尼亚志》、阿庇安的《罗马史》、汤因比的《历史研究》、斯宾格勒的《西方的没落》、鲁滨逊的《新史学》等[13]。

值得一提的是由吴于廑主编的《外国史学名著选》在1962年至1964年陆续出版,实际上起到了为西方史学史的学科建设推波助澜的作用。

关于国人研究西方史学史的学术水平。在觔年代前期,由于全国范围内的“史学史热”,也推动与促进了西方史学史的研究工作,而这又反过来有助于中国的西方史学史学科的奠立。这充分体现在这一时期发表的论文,重要的有:耿淡如的《什么是史学史》(《学术月刊》1961年第10期)、《资产阶级史学流派的批判问题》(《文汇报》1962年2月11日)、齐思和的《欧洲历史学的发展过程》(《文史哲》1962年第3期)、吴于廑的《论西方古今两个“客观”史学家》(《江汉学报》1963年第6期)、《时代和世界历史一一试论不同时代关于世界历史中心的不同观点》(《江汉学报》1964年第7期)、蒋湘泽的《基佐的历史观批判》(《学术研究》1963年第6期)等等。在这些论文中,或对西方若干著名史家进行评析、或对中西史学传统进行比较研究,或就史学史尤其是西方史学史的相关专题作了深入的探讨,兹不一一细述。总之,60年代前期中国的西方史学史研究的诸多成果,既是中国的西方史学史学科奠立的学术基础,也是这一学科奠立的有力证明。

需要特别指出的是,从学科史的角度,在当时为中国的西方史学史学科建设作出直接的与重大的贡献的,当数“南耿北齐”。[14]

前述中国的西方史学史学科奠立应具备的诸项条件,无一不与耿淡如有着直接的与紧密的联系,他为中国的西方史学史所做的奠基性的工作,约略可概括如下:

1.重视西方史学史的教学工作。

耿淡如在60年代开展的史学史问题的大讨论中,率先提出“需要建设一个新的史学史体系”。此后,他不断撰文,对此发表了不少真知灼见。先生有其言,也有其行。这个“行”,就是在复旦大学历史系为本科生不断地开设《外国史学史》一课,并且有计划地选译西方著名史家或流派的个案资料,内部刊印成《外国史学史资料》,作为讲义分发给学生使用。他还招收了西方史学史专业方向的第一届研究生,为这一新专业悉心培养人才。

2.主编《外国史学史》教材。

耿淡如是当时列入全国科学规划的世界史学史项目主持人。在前面所说的1961年底上海召开的外国史学史教材编写会议上,一致决定由耿淡如任《外国史学史》这部教材的主编。会议甫告结束,他就为编纂新中国第一部《外国史学史》教材积极工作起来。据我所知,他为编写工作前期所做的西方史学著作(原著与研究性作品)的摘译,从希罗多德至汤因比,辑录起来,就可以构成一部古希腊至20世纪西方史学的资料长编,可谓是西方史学史的雏形。此项工作因“文革”而被迫中止。

3.翻译西方史学名著。

耿淡如的著译工作,在1949年前著述与译事并举,30年代就有大部头的《近代世界史》译作,著述成果更丰。1949年以后,译事多产,著述甚严,乃至惜墨如金。关于翻译成果,在其晚年颇盛,且多语种兼具,其中俄文的有《世界近代史文献》、《世界中世纪史原始资料选辑》等,英文的有汤普逊的《中世纪经济社会史》,古奇的史学史名著《十九世纪历史学与历史学家》等,另还有其他语种的译作。令人感怀的是,他在病中(癌症开刀后),还抱病为我系拉丁美洲研究室翻译西班牙文的《格瓦拉日记》等著作。

在中国的西方史学史的历史进程中,我以为,耿淡如的史学业绩尤其对西方史学史的学科建设所作出的重大贡献,将会发生持久的和深远的影响。

齐思和对西方史学输人中国的贡献亦多,除重译现代美国新史学派鲁滨逊的名作《新史学》一书外,在60年代初全国范围的“史学史热”中,他发表了著名的论文《欧洲历史学的发展过程》。[15]在当时对于西方史学史的学科建设,起到了很积极的作用。该文有一点值得我们注意,这就是文中所倡导并初步付之实践的中外史学的比较研究。齐文指出中国与欧洲在世界史学发展史上不仅各成一体,且可以进行比较研究,他说:“中国是世界上历史学最发达的国家。除中国外,欧洲作为一个集体来讲,它的历史学也有很久的传统和相当丰富的内容。”“中国和欧洲的史学传统,是世界上两个主要的历史学传统,我们正可以加以比较研究。”

齐思和认为,与中国历史学的传统相比,欧洲历史学的传统有以下四方面明显的特点:第一,在发展进程方面,中国史学的发展,从萌芽到发达,一脉相承,逐步提高,封建主义历史学在中国达到了它的最高水平;欧洲的历史学因为是在古代东方国家的基础上发展起来的,因而一开始使出现了比较完整的历史著作,在奴隶社会与资产阶级上升时期,它的史学都达到了一个最高水平。第二,在历史著作的体裁方面,在中国,司马迁创立纪传体后,历代史家奉行不衰,成为中国传统史学的正规体裁;欧洲史学的正宗体裁为叙述体。第三,从历史著作的内容来看,在欧洲主要是由私人历史家来编写历史,这就使欧洲历史存在着许多空白点;在中国,自古以来就由国家设置史官,负责为前代修史,这是中国历史学的另一个优良传统。

此外,在这之前,齐思和发表的《<史记>产生的历史条件和它在世界史学上的地位》[16]一文很有影响,作者就中国史学的角度主张应对司马迁与希罗多德的著作加以比较,惜齐氏未就此详加阐发。在当时的条件下,不管从宏观上还是微观上对中外(西)史学进行的比较研究,对齐氏之论都未有积极的回应,因而也就成了一种“空谷足音”。对中外(西)史学的比较研究在新时期到来后,方才迈出了具有决定性意义的一步。

前述诸项,如果没有后来的“文革”,以那时的发展势头,当会继续推进,也会取得更多的成绩。但历史从来没有“如果”一说,“文化大革命”的风暴,无情地把原本尚在襁褓中的婴儿扼杀了,把尚处在奠基中的脆弱的中国的西方史学史学科建设摧毁了,中国西方史学史的学科建设被打人“冷宫”足足有十年之久,它的复兴,还要等到中国新时期重现光华,谱写新篇章。

三、新时期的丰硕成果

“文革”结束,百废待兴,中国学术也走上了复兴之路。是那如沐春风,唤醒了沉寂中的西方史学;是那改革开放的大环境,促进了中国新时期的西方史学史研究的蓬勃发展;是那奠立时期的学术铺垫,滋润了西方史学史学科的成长。

回顾20世纪70年代末至今的中国的西方史学史,这30年的历史进程,可称之为“发展时期”,大体可分为三个阶段:

1978年至1983年为复苏阶段,其重要特征是拨乱反正,重新评估西方史学。需要提到的一点是,其时,“回到翦伯赞去”,“回到60年代去”,这似乎成了当时弥漫在史学界的一股思潮,正是由于这股思潮的影响,对当时西方史学的“拨乱反正”和“重评工作”产生了积极的影响。当然,“重评工作”也贯穿在后两个阶段中。

1983年至1990年为活跃阶段,大规模地引介西方新史学是这一阶段的显著特征。在此,需要指出的是,1983年在中国史学编年史上具有重大的意义,正如论者所指出:“1983年是一个转变之年,是史学理论这一领域觉醒和建设的开端。” [17]当然,这也是中国的西方史学史学科建设面向新目标的开端,笔者在是年《光明日报》上撰文,呼吁加强对西方史学史的研究,因为这关系到史学工作者自身建设工作的需要[18]。

从1990年至今。中国的西方史学史的研究,追随20世纪90年代的激情昂扬、宽泛高疏转向理性思辨、凝重缜密的整体学术走向,在逐渐消退“西学热”中的急功近利和浮躁心理的同时,西方史学史的研究工作也逐渐趋向深入。进入21世纪后,中国的西方史学史研究大致沿着这一路数在继续前进,其发展趋势总的也是“趋向深入”。

倘以前述“奠立时期”所述几点,个人以为在这一时期,中国的西方史学史的学科建设发展到了新水平,诸如关于对西方史学史重要性的认识、关于教材的编纂、关于研究生的培养、关于译介西方史学著作、关于研究西方史学的学术水平等等,都取得了重大的进展。限于篇幅,本文不容对上述几点逐一展开来写,这里择其要点,说个大概,以显题旨。

1.出现了20世纪第二次引进西方史学的高潮。

可以这样认为,从事中国的西方史学史,其教学与研究,换言之,其学科建设工作的推动力,译介都是一项“基础性工程”,这为20世纪西方史学史之史佐证。从西方史学输人中国史的视角来看,在20世纪出现了二次高潮:第一次前已提及,那是发生在20世纪30年代前后,第二次发生在本阶段,即20世纪80年代前后。与第一次相比,第二次引进西方史学的高潮,无论就其数量还是质量,都要超越前一次,但两者显示出一个共同的特点,那就是随着译介的进展,它对中国的西方史学史学科建设工作的推动。事实证明,译介越是深入,学科也越加发展。

本文难以陈述这30年来国人译介西方史学论著的全貌,不过我们从商务版的《汉译世界学术名著》(5史类)的选目中,就可略见一斑了。

第二次引进西方史学的高潮,体现出如下一些特点:一是重视西方史学元典作品的翻译。选目从古希腊时代赫西俄德的《工作与时日》迄至年鉴学派第二代代表人物布罗代尔的《菲利普二世时代的地中海和地中海世界》、第三代勒华拉杜里的《蒙塔尤》,林林总总,美不胜收;二是重视译介西方史学理论方面的著作。此类之译作,不仅数量多,而且多名家,比如古奇的《十九世纪历史学与历史学家》、伊格尔斯的《德国历史观》、海登.怀特的《元史学:19世纪欧洲的历史想象》等等;三是国人所编选的文集,从80年代初田汝康等编的《西方史学流派文选》到何兆武主编的《历史理论与史学理论:近现代西方史学著作选》,数量不少,从中也不难窥见西方史学译介之盛矣。

2.国人研究西方史学水平的提高。

中国的西方史学史学科建设的发展与国人对它研究水平成正比,这是不言而喻的。中国新时期西方史学研究的长足进步,更多地体现在这一点上。

普及是提高的基础,这里所说的“普及”,实为国人对西方史学史的介绍工作,回顾这30年的情况。这一工作从最初较为零碎、无序,逐渐化为整齐、有序,介绍的面是如此之阔广,从古至今,从历史观至史学观,从史家至流派,从思想至方法,所有这些都为深入研究打下了扎实的基础。

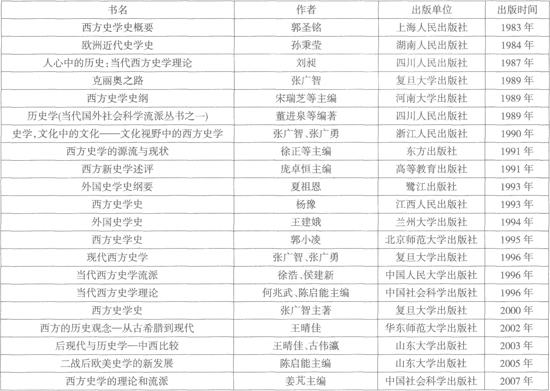

提高表现在多个方面,在这里,且不详说国人对现当代打着各种“主义”、挂着各种“新”学旗号的西方史学新品种,还是纷至沓来的史学新思潮,五花八门的史学研究新方法等等的研究情况,这里仅就这一时期所出版的西方史学史著作作一罗列(见下页表格),以显国人研究水平的与年俱增,不断提高。

说明:①本表不包括这一时段在台港地区出版的相关著作。

说明:①本表不包括这一时段在台港地区出版的相关著作。 ②这里所列的西方史学史以通史类为主,也有若干断代史的著作。此外,这一时期陆续出版了西方史学史专题型的研究成果(大多为博士论文),成果亦丰,但本表没有收录。

从上表可以看出,从1983年至2007年的24年间,据笔者的粗略统计,中国大陆地区共出版了通史类(兼及若干断代史)的西方史学史著作约有21部,为中国西方史学史30年业绩中的最亮点,且学术水平在逐年提高。这里以下表中的几部书为例,作一点说明。

一是从何兆武、陈启能主编的《当代西方史学理论》一书来看,这部专著由13位专家历时8年共同撰写成稿,本书的许多篇章已不只停留在表层的介绍上,而以中国学人的视角,在广泛拥有第一手外文原著的基础上,对研究对象开始作出深入的分析和批判,被学界赞誉为是一部很有价值的高水平的学术著作,体现了当代中国学者在新时期研究西方史学的学术水平。

另一是从上表中三部均以《西方史学史》为书名的著作来看。这三部书是杨豫的《西方史学史》、郭小凌的《西方史学史》、张广智主著的《西方史学史》。杨书以其内容充实又拓展的新史学篇而见长,郭书则以深挖古典史学的丰厚遗产而胜出,张书因其晚出,故在前人的基础上提高了一步。作为一部国家级规划教材,它在本学科的基本理论与知识点、学科发展的前沿趋势乃至篇章结构、文字表述等方面,都显示出了新的进展,学界评价此书既是一部“优秀的教材”,也是一部“不可多得的学术著作。” [19]

此外,从新时期发表的关于西方史学史研究的论文来看,不仅数量甚多,而且质量在不断提高。关于西方史家的研究,比如中国学人对兰克史学所论,取得了新进展;关于西方史学流派的研究,比如中国学人对年鉴学派的研究成果颇丰,并成了一个“热点”;关于中西史学交流史、西方马克思主义史学研究等,近几年也显示出蓬勃的发展势头,体现出史学史研究的开拓与创新;特别需要提及的一点是,中国

新时期的中西史学比较研究,它既促进了中西史学史的研究,也在中西史学的比较研究中,深化与提高了对西方史学的认识。上述几项,例不胜数,不再一一繁琐考论。

3.西方史学史学科建设的新发展。

正是因为有了上述两点,即大规模地引进西方史学和我国学者西方史学史学术研究水平的提高,有了这样扎实的基础,才能有望大力地推动中国新时期的西方史学史的学科建设。

如果说,中国的西方史学史研究的进展是以各个时期代表性的论著为标识的话,那么,西方史学史的学科建设在很大程度上要看大学的史学史教育所能达到的程度。在60年代,由于开始明确到西方史学史在大学历史系教学中的重要性,这就催生了西方史学史学科建设的成长。新时期以来,史界对西方史学史学科重要性的认识更加明确也更加自觉,比如,西方史学史不只是在少数学校,而是在全国范围内的高校都把它作为历史系学生的必修课,在历史系的教学计划中与中国史学史处于同等重要的地位。 我在前面曾高度评价1964年王廷科发表的《试论外国史学史的意义》一文,认为它是60年代前期中国的西方史学史学科奠立的一个标识,因为王文是对这一时期西方史学史之史回顾与检讨的一种小结。倘此论不谬,个人以为,本阶段对西方史学史之史的回顾与检讨,或许可以从1978年郭圣铭发表《加强史学史研究》[20]至2006年张广智发表的《关于深化西方史学史研究的若干问题》[21]察其端倪。这28年间,对西方史学史重要性的认识、对西方史学史在高等学校历史学专业中重要地位的认识,都在不断地深化,正是有了这样一种共识,才使中国新时期西方史学史的学科建设不断进步,比如这一时期西方史学史教材纷出就是一例。

学科建设的进展推动了人才培养。随着二级学科史学理论与史学史的设置,这一专业的西方史学史研究方向的硕士、博士研究生不断地被培养出来,近年内出版的几本高质量的关于西方史学史研究方向的博士论文,足资证明。[22]

在这里,应指出一个很奇特且又令人感怀的景象:十年浩劫过了,老成不仅未尽凋谢,反而老树又萌发新芽,治西方史学史的前辈学者,除耿淡如于1975年、齐思和于1980年谢世,大多仍精神抖擞地在从事这方面的工作,比如吴于廑、张芝联、郭圣铭、谭英华、孙秉莹等多已古稀之年,但他们老当益壮,或在课堂授课、或在会场报告、或在书房写作,从中发现他们的身影,为后人留下了先行者的足印。我曾有幸聆听过上述诸位先生们给本科生上课时的教诲,目睹他们作学术演讲时的风采,拜读过前辈们的宏篇大论或纤微之作,从中获益匪浅。

总之,我们的前辈在中国新时期(尤在前期)为中国的西方史学史学科建设所作出的贡献,将在中国的西方史学史的历史进程中留下精彩的一笔。

在结束本节之前,有一点是不应当遗忘的,即在中国新时期创办的《世界历史》0979年)、《史学史研究》(1981年)、《史学理论》(1987—1989年)、《史学理论研究》(1992年)、《史学理论与史学史学刊》(2002年)等刊物,对推动中国的西方史学史研究,促进史学理论与史学史的学科建设,功不可没。

四、展望与期待

中国的西方史学史,作为一门独立学科的发展史,很是短暂,应当说,是很年轻的。因其年轻,就没有那么多的沉重的包袱。因此自进入新世纪以来,它仍以蓬勃的朝气在行进。但回顾前程,检讨既往,问题同样存在。正如瞿林东所言“中国史学史研究面临的问题,在很大的程度上是指中国史学到现阶段所面临的问题”。[23]同样,中国的西方史学史在发展进程中所面临的问题,也大体如此,在此不赘。倘稍稍兼顾西方史学史自身学科的特点,历史的经验告诉我们,中国的西方史学史进程,始终存在着或一概排斥,或盲目信从,或左或右,不断摇摆,这种钟摆现象与时代相牵制,与史学自身发展相关联。如何正确处理好这两者的关系,事关中国的西方史学史的前途,我们必须认真对待。

当今,全球化浪潮席卷世界,方兴未艾。是的,全球化这一当代历史发展的新潮流,冲击着世界,也冲击着中国,给我们带来的不仅是巨大的挑战,也提供了难得的发展机遇,这不只是经济,也包括文化。换言之,挑战与困难为伍,机遇与发展相伴,面对困难,我们要迎接挑战,抓住机遇,谋求发展。这对志在快步迈向世界的中国史学,更是如此了。当下,中国历史学家当适时抓住这一发展的契机,志存高远,以其“德、学、才、识” [24],创造出有中国特色的史学精品,为全人类文化,尤为世界史学作出自己的应有贡献。

上述所论,当然更适用于中国的西方史学史家,在这样的大背景及形势下,我们展望西方史学史的前景,始终充满着乐观的和坚定的信心,未来的中国西方史学史前景璀璨,前程辉煌。这当然要依赖于中国的西方史学史家的共同努力。

在结束本文的时候,特提出以下几点,作为对未来的中国西方史学史的展望,也是期待。

其一,继续深入地做好西方吏学的译介工作。

继续做好此项工作,无疑对推进中国的西方史学史的学科建设,意义非凡,正如前述所言,这是一项“基础性工作”。梁启超在20世纪的最初的年代里曾发出“醒世之语”:“今日中国欲为自强,第一策,当以译书为第一义。” [25]个人以为,梁氏之语不仅对“中国欲为自强”,而且对治中国的西方史学史而言,都应列为“第一策”。

在这里,据我个人观察,自新世纪以来,中国学术界又出现了新一轮的西学引进的浪潮,且迄今势头不减,说是“新一轮”,因为此次起点高,针对性强,不同于20世纪80年代初的时代境遇与所面临的文化诉求;说它是“浪潮”,举看全国,倘假以时日,可能比上一轮的那次浪潮更为澎湃且持续时间更久。比如近年“海外汉学”域“海外中国学”)著作的引介,它从最初“隐藏在深山里的小溪,经过30年的艰辛跋涉之后,才终于形成一条奔腾的水流”。 [26]“海外汉学”著作的译介之进程,有相当大的代表性,这说明当代西学译介在某些领域内由蓄积待发至勃发的时间流程,绝非个案。可以预期的是,随着新一轮的西方史学译介工作的深入进行,将为中国的西方史学史的更大发展打下坚实的基础。

其二,深化西方史学史的内涵,不断开拓与创新。

自梁启超在上个世纪20年代为“史学史的做法”创设了初始方案,以梁氏最初之设计方案,在很长一段时间内左右了国人中国史学史的写作,这也影响了中国的西方史学史的写作。晚近以来,情况正在发生变化,虽不能说众史皆已超越梁氏之构架,但在若干方面确已显示新意,比如有的论著特别关注中国史学发展过程中之理论遗产的发掘,有的论著格外看重史学思想在史学史编纂中的核心地位等等,这些都是益于史学史内涵的深化,促进了史学史研究的开拓与创新。关于深化西方史学史的内涵与它的开拓与创新的问题,笔者近年来也作过一些探索与实践,比如要重视史学史中的“影响研究”,说的是中外(西)史学史研究不应只局限于各自史学自身问题的研究,也应留出一些空间,从另一个新视角去关注不同国家或地区之间史学文化的相互交流与相互影响,亦即中外(西嫂学交流史的研究。个人以为,它可望成为史学史研究中的一个新的增长点。又如,关于重视马克思主义史学史研究的问题,这不仅为奠建中国的马克思主义史学大厦添砖,而且为西方史学史的教学与研究加瓦。再如重视史学史之史与史学史研究的开拓与创新,亦紧密相联,如此等等。[27]总之,这些工作已有最初的成效,我们期待更多的创新成果面世。

其三,期待高水平的西方史学史论著的出版。

首先说论文。平心而论,当今国内史坛,高水平的西方史学史的论文,尤其是专题论文,并不多见。在我国新时期,80年代发表的一些有分量和有特色的论文,无一不是出于我们的前辈的大手笔,如吴于廑的《吉本的历史批判与理性主义思潮》(《社会科学战线》1982年第1期)、张芝联的《费尔南.布罗代尔的史学方法》(《历史研究》1986年第2期)、谭英华的《试论博克尔的史学》(《历史研究》1980年第6期)、朱本源的《近两个世纪来西方史学的危机和变迁》(《世界历史》1986年第10期)等等。对此,我们期望年轻一代后来居上,在今后的岁月能写出与我们前辈相媲美的西方史学史专题论文。

至于高水平的西方史学史著作,在当今学界似乎还没有产生,这是由西方史学史本身的难度以及原先基础的薄弱所决定的,不可能一蹴而就。但未来的发展形势还是相当乐观的,随着年轻一代的快速成长,尤其是有相当水平的博士论文的出版,从中不难发现高水乎的作品。此外,合力编撰多卷本的西方史学史,条件似已成熟,在不久的将来,相信会有这方面的著作出版,一如已出版的由白寿彝主编的六卷本《中国史学史》(上海人民出版社2007年版)。当下,传来令人兴奋的消息,在教育部规划的“马克主义工程项目”中,既有“中国史学史”,也有“外国史学史”现已评审结束,尘埃落定。我相信,有这种国家级的大投入,又汇国内学界之精英,在新的时代条件下,可望写出这方面高水平的著作。对此,我们真的很期待;这种高水平的“外国史学史”著作的问世,对中国的西方史学史的学科建设将是一个巨大的推动力。

“鼓动吧,风!咆哮吧,雷!闪耀吧,电!”[28]喜看今日之中国,所要鼓动的就是改革开放的春风,它给当代中国学术泡括史学)注入了无限的活力与勃勃的生机,如闪电,如巨雷,震撼着全民族的心灵,也震撼着每一位中国历史学家的心灵,一切胸怀“以天下为己任”责任感和使命感的历史学家,在“改革开放振兴中华”这一伟大的时代精神的感召下,搏击在全球化的浪潮里,奋斗在新时代的挑战中,勇于开拓,志在创新,不断前行。我认为,由于中国的西方史学史家研究者所从事的学科研究的性质及其自身特点,当为中国史学的开拓与创新和中国史学快步迈向世界作出比其他学科的历史学家更多的贡献。任重而道远,让我们共同努力吧。

注释:

[1]关于史学史的反思,近几年来见到的著作有:吴怀祺的《史学理论与史学史研究》(福建人民出版社2006年版)、周文玖的《史学史导论》(学苑出版社2006年版)等。论文主要有:瞿林东:《中国史学史研究八十年》(载《史学理论与史学史学刊》2006年卷,社会科学文献出版社2006年版)、乔治中:《论学术史视野下的史学史研究》(载《南开学报》2004年第2期)、钱茂伟:《史学史研究需要有自身的理论与方法》(载《史学理论与史学史学刊》2007年卷,社会科学文献出版社2007年版)。上述论著,大多是对中国史学史之史的回顾与检讨。

[2]笔者曾撰《关于开拓史学史研究的几个问题一一以西方史学史为中心》(载《史学理论与史学史学刊》2006年卷,社会科学文献出版社2006年卷),就西方史学史之史作过初步的探讨,但未曾涉及中国的西方史学史之史,尤其是它的学科建设问题,故有本文写作之考量。

[3]这是梁启超在《中国历史研究法补编》中的一篇之篇名。

[4]见翟林东:《中国史学史研究八十年》,为了进行比较,本文写作时常把瞿文所论作为参照系。

[5]如刘崇鋸在清华大学、朱谦之在暨南大学都开设过这样的课程。

[6]见邹振环:《西书中译名著时代在上海的形成及其文化意义》,载《复旦学报》1992年第3期。

[7]卢绍稷:《史学概要》,商务印书馆1930年版,第70一92页。

[8]20世纪40年代,朱谦之的这些连续文章以《现代史学概论》,作为中山大学的学生参考用书,由该校铅印结集出版,现载《朱谦之文集》第六卷,福建教育出版社2002年版。

[9]《朱谦之文集》第六卷,第34页。

[10]进一步的情况,可参见张广智:《珠辉散去归平淡——苏联史学输人中国及其现代回响》,载陈启能等主编:《消解历史的秩序》,山东大学出版社2006年版,第217页以次。

[11]需要指出的一点是,五六十年代的学界,大多忌讳用“西方”一词,事实上,本文提到的“外国史学史”,其实是“西方史学史”。

[12]载《文史哲》1964年第3期。

[13]进一步情况,参见张广智:(1949—1989年的中国西方史学史》,载肖黎主编:《中国历史学四十年》,书目文献出版社1989年版,第798页。

[14]指复旦大学历史系耿淡如先生与北京大学历史系齐思和先生。他们两人有许多相似之处:都曾在哈佛留过学;学成归国后,在20世纪50年代都以治世界中世纪史而享誉中国史坛;在50一60年代,都致力于西方史学的输入,译著宏富,且多为后人不断征引的西方史学名著。

[15]载《文史哲》1962年第3期。

[16]载《光明日报》1956年1月19日。

[17]瞿林东、赵世瑜:《史学理论》,载肖黎主编:《中国历史学四十年》,书目文献出版社1989年版,第5页。

[18]张广智:《给西方史学史一席之地》,载《光明日报》1983年3月6日。笔者这篇小文,适时地回应了史学史“觉醒和建设”的学科使命,这是我当时所始料未及的,或许是时代之使然吧。

[19]参见:徐善伟在《世界历史》(2000年第5期)、张耕华在《史学理论研究》(2000年第3期)上所撰写的书评。

[20]载《上海师范大学学报》1978年第1期。

[21]载《文史哲》2006年第4期。

[22]就个人视野所及,这三五年来就有:李勇:《鲁滨逊新史学派研究》,安徽人民出版社2004年版。陈新:《西方历史叙述学》,社会科学文献出版社2005年版。林芊:《历史理性与理性史学:伏尔泰史学思想研究》,贵州人民出版社2005年版。易兰:《兰克史学研究》,复旦大学出版社2006年版。江华:《世界体系理论研究:以沃勒斯坦为中心》,上海三联书店,2007年版。褚新国:《帝国的沉沦与救赎:塔西佗和他的历史世界》,人民出版社2008年版。梁民愫:《马克思主义理论与实践:霍布斯鲍姆的史学研究》,社会科学文献出版社2009年版。王利红:《诗与真:近代欧洲浪漫主义史学思想》,上海三联书店2009年版。以上八书,除林书不是由博士论文衍发,余皆是。其作者无一不是出于复旦大学历史系。

[23]参见瞿林东:《中国史学史研究八十年》。

[24] 梁启超:《中国历史研究法补编》“史家的四长”这一章。

[25]梁启超:《读本书目志书后》,载《饮冰室合集》(一)。

[26]阎纯德:《汉学历史和学术形态》,载《列国汉学史书系》序二,学苑出版社2007年版。

[27]参见张广智:《关于开拓史学史研究的几个问题一以西方史学史为中心》,载瞿林东主编:《史学理论与史学史学刊》2006年卷,社会科学文献出版社2006年版。

[28]郭沫若:《屈原》。